Imprägnierung

Sättigung des Holzes mit wirksamen Wirkstoffen, die die Widerstandsfähigkeit gegen schädliche Einflüsse und Organismen erhöhen. Die Imprägnierung finden Sie in dieser Kategorie – Imprägnierung

WARUM HOLZ IMPRÄGNIEREN?

Holz ist ein natürlicher Werkstoff. Unbehandeltes Holz unterliegt im Laufe der Zeit der Zersetzung und wird häufig von Holzschädlingen befallen. Eine weitere bedeutende Gefahr stellen Holz zerstörende Pilze und Schimmel dar. Diese treten vor allem dort auf, wo Holz erhöhter Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Besonders gefährdet ist Holz, das im Außenbereich verbaut ist oder sogar direkten Kontakt mit Erde oder Wasser hat.

IMPRÄGNIERVERFAHREN

Die Oberflächenbeschaffenheit des Holzes hat großen Einfluss auf die Aufnahme des Schutzmittels. Ungehobeltes Holz nimmt etwa die doppelte Menge an Wirkstoff pro Flächeneinheit auf wie gehobeltes Holz. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Lage des Holzes. In senkrechter Position ist der Auftrag etwa ein Drittel geringer als in waagerechter Position.

Anstrich und Sprühverfahren

Diese Verfahren werden sowohl an fertigen oder demontierten Elementen als auch an eingebauten Holzkonstruktionen angewendet.

Die vorbeugende Holzschutzbehandlung durch Sprühen erfolgt in stationären Anlagen (Spritzkabinen, Tunnel). Für die nachträgliche Behandlung bereits eingebauter Konstruktionen, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen, werden tragbare Sprühgeräte eingesetzt.

Die Oberflächenbeschaffenheit des Holzes hat großen Einfluss auf die Aufnahme des Schutzmittels. Ungehobeltes Holz nimmt etwa die doppelte Menge an Wirkstoff auf wie gehobeltes, und in senkrechter Lage ist der Auftrag geringer als in waagerechter Lage.

Tauchen

Dieses Verfahren wird üblicherweise in geeigneten, wasserdichten Wannen durchgeführt. Beim kontinuierlichen Tauchprozess wird jedes Stück Holz einzeln eingetaucht, sodass die gesamte Oberfläche benetzt wird. Die Dauer des Eintauchens beträgt meist nur wenige Sekunden und richtet sich nach der Geschwindigkeit der Produktionslinie.

Beim klassischen Eintauchen in Wannen wird ein Stapel von Holzteilen komplett unter die Oberfläche gedrückt. Die einzelnen Schichten werden mit Zwischenleisten getrennt, damit jedes Stück gleichmäßig benetzt wird und eine gleichmäßige Schutzwirkung entsteht. Die Tauchzeit beträgt in der Regel mehrere zehn Minuten. Durch Langzeit-Tauchen von mehr als 24 Stunden kann eine halb-tiefe Imprägnierung erreicht werden – mit einer Eindringtiefe von bis zu 3 mm.

Falls die Holzteile nach der Imprägnierung zugeschnitten werden, müssen die Schnittflächen nachträglich durch Anstrich oder Sprühen geschützt werden. Es wird empfohlen, die Wannen regelmäßig von Holzspänen zu reinigen, da diese die Qualität der Lösung beeinträchtigen können.

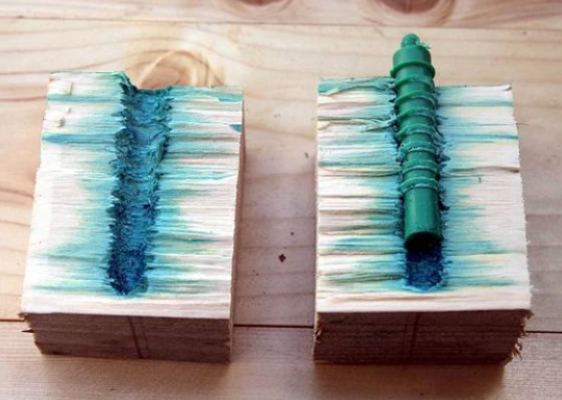

Injektion

Dieses Verfahren mittels Bohrungen oder Einstichstellen wird für eingebaute Konstruktionen verwendet – sowohl für gesunde als auch bereits teilweise von Holzschädlingen befallene Bauteile. Der Wirkstoff wird in das Holz eingedrückt, eingepresst oder durch vorgebohrte Öffnungen injiziert. Die Imprägnierlösung dringt anschließend in die umliegenden Holzbereiche ein. Das Einpressen erfolgt unter leichtem Überdruck (mithilfe einer Pumpe oder Druckluft).

Mit dieser Technik ist eine vollständige Durchtränkung der eingebauten Holzelemente möglich. Das System der Bohrlöcher muss so gewählt werden, dass die mechanischen Eigenschaften des Holzes möglichst wenig beeinträchtigt werden und gleichzeitig eine optimale Verteilung des Wirkstoffs erfolgt.

Vakuum-Druck-Imprägnierung

Diese Methode eignet sich besonders zur Imprägnierung von Holz, das langfristig direkten Kontakt mit Erde oder Süßwasser hat (Nutzungsklasse 4) – beispielsweise im Bauwesen, für Pfähle, Palisaden, Brücken, Weinbergpfähle und Ähnliches.

Empfohlener Imprägniermodus nach Bethell (Vakuum – Druck – Vakuum).

Die Dauer der einzelnen Phasen hängt von der Durchtränkungsfähigkeit der Holzart ab. Grundsätzlich gilt: Kernholz ist kaum imprägnierbar. Die Beurteilung erfolgt daher anhand des Splintholzes. Zu den technisch sehr schwer imprägnierbaren Holzarten gehört die Fichte. Das Splintholz von Kiefer und Buche hingegen ist leicht imprägnierbar. Das Splintholz der Eiche ist etwas schwieriger zu imprägnieren, jedoch enthält Eiche wenig Splint und gilt daher nahezu als nicht imprägnierbar.

Das Holz wird in einen Druckkessel gelegt. Zunächst wird ein Vakuum erzeugt – die Luft wird aus den Holzzellen entfernt. Je niedriger der Druck, desto tiefer kann der Wirkstoff später eindringen. Optimal sind etwa 20 mbar. Diese Phase dauert mehrere Stunden. Anschließend wird der Kessel unter Vakuum mit der Imprägnierlösung gefüllt. Danach wird ein hydraulischer Überdruck von 8–10 bar erzeugt, der den Wirkstoff tief in die Holzstruktur drückt. Auch dieser Schritt dauert mehrere Stunden.

Nach Ablauf dieser Phase wird die Lösung wieder in den Vorratstank zurückgeführt. Ein abschließendes Vakuum entfernt überschüssige Lösung von der Holzoberfläche. Danach wird das Holz zur Fixierung an einem gut belüfteten, regenfreien Ort gelagert.